Especialista de la Universidad Católica explica la falta de prioridad en la creación de una normativa que proteja los ecosistemas costeros y a los habitantes de la costa, además de las consecuencias que carecer de ella está teniendo en el país.

Periodista especializada en comunicación científica. Titulada de la Universidad de Santiago de Chile y diplomada en Comunicación de la Ciencia de la Universidad de Chile. Trabajó como reportera para las secciones de ciencia, tecnología y tendencias de los diarios La Nación, La Hora y La Tercera, y luego fue parte del equipo de la Subdirección de Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Es colaboradora de la sección Ciencia de la revista Palabra Pública y participa de la investigación y redacción de proyectos de divulgación científica de la productora de contenidos BigBang. Distinguida con el premio EcoPeriodismo Honda-Unab, por su aporte a la creación de una conciencia medioambiental en Chile 2009 y con el premio del Comité Chile Programa Hidrológico (CONAPHI) como periodista destacada en temas relacionados con el agua 2015.

Especialista de la Universidad Católica explica la falta de prioridad en la creación de una normativa que proteja los ecosistemas costeros y a los habitantes de la costa, además de las consecuencias que carecer de ella está teniendo en el país.

Aunque las precipitaciones están en descenso, los episodios de lluvia intensa se concentran en periodos más cortos, por lo que es urgente implementar medidas preventivas y estrategias que permitan gestionar el agua de forma sostenible y evitar las inundaciones.

Estudio de la Universidad de Atacama y el Centro Avanzado para Tecnologías del Agua (CAPTA) permitió desarrollar técnicas para identificar zonas eficientes para construir la infraestructura que facilite embalsamar agua en los acuíferos. Ya realizan una prueba piloto en Copiapó.

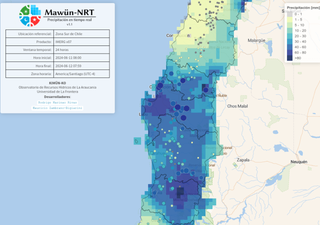

Creada por investigadores de la Universidad de La Frontera, en colaboración con el Centro de Investigación sobre el Clima y la Resiliencia [(CR)2], Mawün-NRT puede estimar la precipitación total durante y después de un evento de lluvia.

Creadas por el académico Ed Hawkins, de la Universidad de Reading, la gráfica representa los aumentos de temperatura observados en los últimos 150 o más años. Cada 21 de junio, el llamado es a resaltar las franjas climáticas locales.

El nuevo equipo instalado en el Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento (NLHPC), permite que el supercomputador chileno alcance una capacidad de procesamiento de 479 Tflops y 4 petabytes de almacenamiento. Está disponible para toda la comunidad científica nacional.

Este jueves 13 de junio es el Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo, trastorno genético poco frecuente que se caracteriza por la ausencia de pigmentación en la piel, el cabello y los ojos, para lo que no existe cura.

Este sábado se celebra el Día Mundial de los Océanos, celebración para hacer conciencia de su importancia y del impacto que el aumento de la temperatura en el planeta está causando en sus ecosistemas.

Con ello, se transformó en el duodécimo mes consecutivo en que la temperatura mensual es la más cálida registrada para ese respectivo mes del año. Superó el récord de 2020 y se empinó 1,52°C sobre el nivel preindustrial.

En las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos se encuentra más del 60% de los volcanes que actualmente tienen mayor nivel de riesgo específico: tienen erupciones históricas importantes y/o un importante número de población expuesta al potencial peligro.

Este jueves 23 de mayo es la fecha simbólica que señala el día en que agotamos nuestra reserva de recursos y servicios de la naturaleza al demandar más de lo que el planeta puede regenerar.

Estos 17 elementos se encuentran generalmente dispersos, algunos en depósitos de relaves de la minería en Chile. Son esenciales para la producción de vehículos eléctricos, baterías y sistemas de energía renovable.

En este momento, el Sol sigue lanzando llamaradas, pero en direcciones que no apuntan a la Tierra. ¿Pueden volver a ocurrir auroras en latitudes bajas? Sí, pero aún no es posible saber qué tan probable es ni cuándo.

Si bien el frío no provoca la gripe ni los resfríos, sí ayuda a crear las condiciones que hacen más fácil la propagación de virus y la supervivencia de estos en el ambiente.

El documental releva la importancia de este reino a través de la búsqueda de un hongo azul realizada por el micólogo británico Merlin Sheldrake, desde la selva tropical Tarkine, de Tasmania, a la provincia de Yunnan, en China.

El informe “Estado del clima en América Latina y el Caribe en 2023”, publicado este miércoles 08 por la organización, señala que tanto el fenómeno de El Niño como los efectos del cambio climático están detrás de este récord.

Patagonia: la vida en los confines del mundo se estrena este jueves en la jornada inaugural de la cuarta versión del festival de cine de vida salvaje y medioambiente de Latinoamérica.

Llegó el periodo en que las calles comienzan a llenarse de hojas, sobre todo en las ciudades, donde la mayoría de los árboles son caducifolios, a pesar de que más del 85% de los árboles nativos en Chile son siempreverdes.

Este grupo de elementos químicos, en realidad, no son tan raros, pero sí difíciles de explotar, ya que no es común encontrarlos en concentraciones suficientes para hacerlo económicamente viable. Chile podría estar pronto a entrar al mercado.

Los lugares donde se ha detectado Ceratitis capitata permanecen bajo campaña de erradicación y con vigilancia intensiva. Estos eventos, sin embargo, no hacen que Chile pierda la condición de país libre de esta plaga.